山梨県立美術館、ミレーの本物の『落ち穂拾い』と『種まく人』

山梨県でもっとも有名な美術館と言えば、甲府市の中心街から少し離れた場所に建っている、ミレーの美術館として名高い「山梨県立美術館」です。

赤みがかったモダンな建物で、甲府市貢川の芸術の森公園内にあります。

ジャン・フランソワ・ミレーは、フランスの豊かな自然や、そこに生きる農民の姿を描いた19世紀を代表する写実画家で、山梨県立美術館では、ミレーの作品を全部で70作品所蔵しています。

この70作品という数は、世界的に見ても極めて多く、ルーブル美術館やオルセー美術館でもミレーの作品は30〜40作品程度の所蔵です。

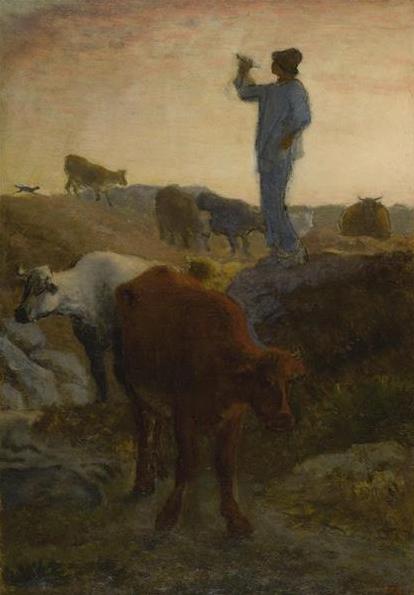

2018年には、県立美術館が、開館40周年を記念し、新しくミレー中期の油彩画『角笛を吹く牛飼い』も購入します。

この『角笛を吹く牛飼い』は、ミレーの作風の転換期に描かれた絵で、これまで100年以上のあいだ、アメリカの法律家の方が個人で所有し、最後に公開されたのは110年前のボストンでの展示会ということで幻の作品と言われています。

ジャン・フランソワ・ミレー『角笛を吹く牛飼い』 1850年代後半

ジャン・フランソワ・ミレー『角笛を吹く牛飼い』 1850年代後半

ジャン・フランソワ・ミレー『種まく人』 1850年

ジャン・フランソワ・ミレー『種まく人』 1850年

ジャン・フランソワ・ミレー『落ち穂拾い、夏』 1853年

ジャン・フランソワ・ミレー『落ち穂拾い、夏』 1853年

一体なぜ、山梨県立美術館は、これほどまでにミレーの作品が多いのでしょうか。

山梨県立美術館の開館(1978年)を前に、どんな美術館にしようかと、当時の山梨県知事である田辺国男知事が専門家に相談します。

その際、19世紀半ばの風景画を牽引するバルビゾン派の画家のなかでも、特に山梨という自然豊かな風土に合っているという理由から、このミレーの名前が候補として挙がったと言います。

そして、開館に合わせて『種まく人』と『夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い』の2作品を購入。

以後、着実にミレーのコレクションは増え、クールベやルソー、コロー、ドービニーといったバルビゾン派の画家も充実していきます。

バルビゾン派は、1830年から1870年頃にかけて、フランスで発生した絵画の一派である。フランスのバルビゾン村やその周辺に画家が滞在や居住し、自然主義的な風景画や農民画を写実的に描いた。

(中略)

コロー、ミレー、テオドール・ルソー、トロワイヨン、ディアズ、デュプレ、ドービニーの7人が中心的存在で、「バルビゾンの七星」と呼ばれている。

作品は「本物」

山梨県立美術館に飾られているミレーの絵画は、もちろんレプリカではなく本物です。

本物の『種まく人』であり、『落ち穂拾い』です。

しかし、ときおり、これはレプリカや偽物ではないか、といった声を見かけます。

実は、ミレー作の『種まく人』は、色味に多少違いがあるものの全く同じ構図の作品が世界に二つ存在し、どちらの作品も「本物」なのです。

ミレーは『種まく人』を同時期に2作描き、その一方が、山梨県立美術館にあり、もう一方は、アメリカのボストン美術館にあります。

また、『落ち穂拾い』も、パリのオルセー美術館にある『落ち穂拾い』と、山梨県立美術館にある夏の情景を描いた、『落ち穂拾い、夏』とあります。

ジャン・フランソワ・ミレー『落ち穂拾い』 1857年

ジャン・フランソワ・ミレー『落ち穂拾い』 1857年

夏と比較すると、配置については全く違いがありません。

この3人の農婦たちの構図に、ミレーはどんな想いを込めたかったのでしょうか。

以上のように、同名の作品が複数存在することから混乱が生じるかもしれません(ちなみに、ゴッホもミレーから触発されて『種まく人』を描いています)が、どちらもまぎれもなく本物の作品です。